TRX015PP:7,10MHzCW 第5送信機

2025/8/1 サイドトーン周波数変更

2025/8/16 アンテナ切替をarduinoで制御するように変更

TRX015PP

ネーミングは、送信終段に使ったトランジスタから命名した。

TTC015Bというトランジスタはスイッチング用であるが、以前オーディオで使用したこともあり特性も素直なようなので、試しに高周波でも使ってみたのがはじまり。

このトランジスタをプッシュプルにすることで2倍高調波を抑制しLowPassフィルタの負担を減らすことを期待して採用した。うれしい事にきちんと動作してくれているようだ。

製作きっかけ

7MHzと10MHzの切替をプラグイン方式にして対応できるトランシーバを作ってみた記録である。そもそもは10MHzで受信部に往年のTA7358pを使用してトランシーバを作ってみようかと始めた。

TA7358p

TA7358は本来FM用のフロントエンドとして設計されているものを流用している。これは、書籍になっている”手作りトランシーバ入門"2007年がある。この書籍のおかげで当該ICを使ったトランシーバを自作するのが流行った時期があったようである。これを令和の時代に作ってみたくなったのである。TA7358pはアリエクスプレスなどで今でも簡単に手に入る。

書籍ではVFOは水晶をVXOで周波数を動かしている記事がほとんどだ、VFOに水晶をつかうとフィルタやIF周波数など制約が大きくなる。しかし、令和の時代だとDDSやCLKを使ったVFOが構成できるので比較的自由にIF周波数を選べるので製作は容易だと判断した。

Si5351

VFOはSi5351をArduinoで制御する方式とした。回路とスケッチは以下のページのものを改変して使わせてもらっている。

改変点は

- CLK0とCLK1の2chにし送信系にCLK1を使うようにした

- 7MHz,14MHz,21MHzの3BAND構成であったがBANDを7,10MHzとした

- 校正のためS9表示での入力電圧を設定できるようにした

- CWで使いやすいようにエンコーダStepを50Hz,500Hz,5kHzとした

- ロータリーエンコードスイッチ長押しと短押しでステップを順サイクル逆サイクル

- 送信時に指定周波数を100Hzずらして呼べるようにした(Rit)

- アンテナ切替をArduinoで制御するようにした(送信→受信切替delay 10ms)

スケッチ:

2025/3/20 TA7358Si5351.zip Rit追加

2025/8/16 TA7358si5351.zip ANT切替追加

追記

※Si5351のLPFは10MHz,27MHzで固定とした。

保障認定のための測定で7MHz,10MHz共に10MHz用のLPFで問題なかったため。

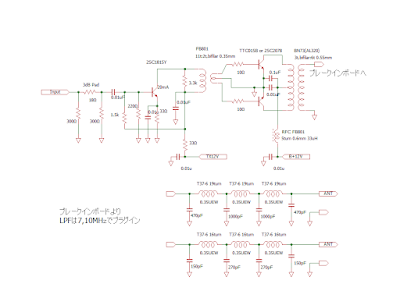

送信部回路

VFOでの出力にLPFを追加している。これはSi5351の出力が矩形波でたくさんの高調波を含んでいるためであるが、もしD級でファイナルを駆動するなら、スルー出力でそのあとゲートICでバッファ後ファイナルということになる。

しかし、その場合ファイナルのタンクはD級に最適化したLCとなるので周波数が固定されてしまうため多バンド構成にしたいときに面倒になる。

と、模索した結果従来のアナログC級ファイナルとすることとした。が、以前と同じ回路ではつまらないのでプッシュプルで構成できないかと思い実験的に回路を組んでみたところ、うまくいきそうだったので採用することした。

TTC015Bプッシュプル

トロイダルコイル

- 段間 FB801 11t:2t(バイファイラ) 0.35mmUEW

- 出力 BN73 3t(バイファイラ):6t 0.55mmUEW

- RFC FB801 5t 0.6mmUEW

段間コイルはFB801を使って1次側11t,2次側2tx2のバイファイラ巻きとして平衡性を持たせTTC015Bへ入力する。バイファイラ巻きは2本のUEWを捩って巻くあれだ。3.3kΩは安定化のため対象周波数以上での利得が上がりすぎないようにするダンプ抵抗だ。

出力コイルにはアリエクで入手したBN73という表記のメガネコアを使ったのだが、これが全くの偽物?で実際のALは320程度しかなかった。トロイダルコアでいえば#43のものと同じくらいだ。たくさん入手してしまったので、これを承知の上で使うことにした。新たに入手して使うとすれば、FT50#43が同等に使える。

1次側は3tx2のバイファイラ巻きとして2次側は6tとした。メガネコアで3tは穴を3回通すので実質1回半となり巻き数は少ない。2次側はその上に6t、6回穴を通す実質3巻。

RFCにはFB801を太めの0.6mmUEWで6回巻を使った。ここは直流が通るところなのでおそらく磁気飽和していると思うが気にしないこととした。

インピーダンス整合設計の詳細は

に記録してある

出力特性は

に記録してある

LowPassフィルタ

送信部のLowPassフィルタである。

7Mhz用

T37-6:19turn x3

C=470pF,1000pF

2つのフィルタをプラグイン方式で交換し使用

ブレークイン回路

送受信切替部と電源部になる。

フルブレークイン回路である。アンテナ切替にはリレーを使わない方式にした。BSS123を使う回路はQRPLabsのQCXminiの回路を参考にした。当初ATT 1kΩのところはインダクタで受けていたが大きなノイズが入ってうまくいかなかった。考えてみれば直流が流れるところでスイッチング→起電力→RX入力→大きなポップノイズ発生。しごく”あたりまえ”であるが・・。当初それに気づかずあちこち弄り回す結果となった。

ANT遮断のBSS123はチップ部品のエンハンスドMOSFETである。代替品種として2N7000などがあるが、それよりもCossが小さく送信時電力遮断時に有利なため採用。

受信部回路

TA7358による受信部と386BDによる低周波増幅、サイドトーン発生回路である。

アンテナ入力はブレークインボードにあるLPF,BF123,7MHzBPF(or10MHzコイル)を通り入力される。高周波増幅(AGC)周波数変換後10.7MHzフィルタでCW帯域としIF増幅,検波されLM386でAF増幅、SP出力となる。なお、回路図には記載していないがイヤホン出力時はプラグが差し込まれることにより接点が外れLM386の1-8接続解除、利得が下がるようにしている。これによりイヤホン時もヒスノイズが抑えられ適正な音量となる。

受信回路には、気休め程度であるがAGCが掛かっている。検波後の電圧で高周波増幅部の初段ベース接地RF段のバイアスを下げ利得を抑えている。S9付近から下がるように調整したので、弱電波時の感度抑圧はない。AF出力を均一化するというよりは、いきなりの強電波大音量を緩和する程度の効果しかないが、まぁないよりはマシだろう。

AGCについては、

に詳細を記録してある

CW用の帯域フィルタは5poleのクリスタルフィルタである。-6dbポイントで400Hzの帯域となっている。受信部の製作で一番苦労したところである。IFは10.7MHzとしたが、10.1MHzと近いので12MHzとかが良いかもしれない。

詳細はこちらに。

その他

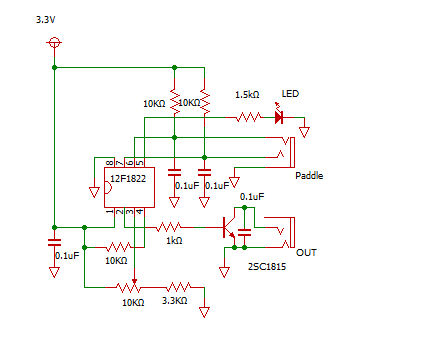

エレキー

PICF1822を使ったエレキーを内蔵した。

原典は

となっている。

異なっているところは、圧電スピーカーを削除、出力をトランジスタとし、バイパスコンデンサ追加だ。

プログラムは原典のページにあるHEXファイルをそのまま使わせてもらっている。エレキーのみの単機能だが簡単な回路で実現できるので使わせてもらっている。

保障認定

以前はTSSで測定データなしで保障認定を受けることができたが事業を終了してしまったので現在はJARDのアマチュア無線 基本保証で保障認定をもらい総務省の電波利用申請にて届け出をする必要がある。

申請の際のブロックダイアグラムは

その他に各BANDごとの測定データを添付し認定を受けた。

申請作成中のデータをJARDの保障認定申請時に添付するが、作成中のデータはPDFであり、測定データは含まれていない。以前はZIP形式でまとめてダウンロードしそれをJARDの申請ページに添付していた。

どうするのだろうと思っていたら、JARDの担当者からメールにて同じファイル名のデータを送るように指示があった。JARDでは2週間に1度程度(木曜日)に審査を行っているようで、「技術基準適合の保証書」の送付予定日の案内があった。送付日がわかるというのは地味にうれしい。毎日いつか。いつか。と思い待っていなくてもよいのだから。

測定データ

ソフトウエア:tinySA-App.exe

TinySAの入力許容量は+10dbm程度なので、外部ATTとして方向結合器-20db,抵抗ATT-40dbを繋いで測定。

注意点として周波数範囲を変えた時点でTinySAの校正が必要となるので対応

0 件のコメント:

コメントを投稿