送信機のDDSを受信機のVFOに供する

送信機のVFOはAD9850のDDS。プログラムで送信時以外は443kHz (443200)高い周波数を出力させている。それをTDA1083の局発として注入

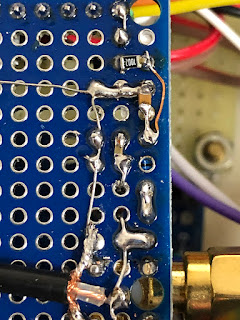

ということで、3dbm程度のパッドを入れることにした。

しかし、3dbmのパッドをいれると受信不可能となってしまった。

-6dbmの信号をそのまま入れれば受信可能。感度はアナログVFOのー11dbmと同じくらいであった。

回路図の通りパッドは入れずにそのまま接続することにする。

最初回路図の47μHは470μHをつけていた(秋月マイクロインダクタ)、しかし、これ自己共振周波数が4MHzぐらいであることが判明。つまり7Mhzではコンデンサとしてふるまっているということになる。

47μHは自己共振周波数が8Mhzぐらい。ということで47μHで妥協した。7Mhzのインピーダンスは3kΩ程度。一応TDA1083の入力220Ωに対して10倍以上なので良しとする。

※交換してみたものの実際は470と47μHで違いがわからなかった。

今回PINダイオードというものを初めて使ってみた、受信時にのみDDSの信号をVFOとして使うため。2mAほど流しておけばよいらしい。

-6dbm

-47dbm

電流を流さないOFF時は-40dbほどの減衰だった。

ところで、AD9850はArduinoのシールドとして接続している。しかし、これ、接触不良になりやすい。信号はでているけど、周波数が変更できなかったり、LCDが表示されなくなったり。とトラブルが・・・・・

なんとかご機嫌をとって動作OKとなったがまたあとで再発しそう。このシールド形式はCWのエレキーとしても利用したがそちらでも接触不良が頻発(;^_^A

シールド形式は便利だけどそんな弱点もある。

0 件のコメント:

コメントを投稿