TDA1083 リング検波の実験

IFout 黒IFTの2次側開放でオシロスコープへ入力した。値はP-P値

AGC TDA1083の16Pin電圧(AGCの時定数を決めるコンデンサが接続されている)

無負荷だと-93db入力でIF出力はAGCがちょうど効き始めるくらい。その時の出力が40mV程度だった。-90dbmの入力だと聴感上はかなりしっかりした信号ととれるくらいのレベル。

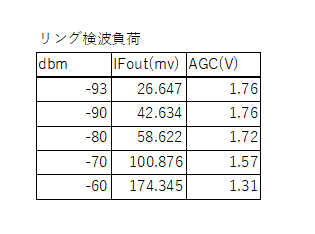

そしてこちらは、リング検波回路を接続しての値

AGCの効き始めが-80dbmぐらいになってしまっている。S9の標準値-73dbm近辺で1.6V程度となった。実際の交信を聞いてみると-70dbmの信号はこの受信機では爆音として聞こえる。BFOの出力が-22dbmぐらいなので、50Ω負荷だと約17mV。はたしてこのレベルできちんと復調されるのでしょうか?

リング検波などのパッシブダイオード回路は、入力インピーダンスが低いということを何かの記述で読んだ記憶がある。なので、接続に-3dbのパッドをいれてインピーダンスの整合をするとかなにか・・・・そして局発の入力も出力が必要だとか・・・・

わからないことだらでである。とりあえず試しに繋いでみてどうなるかだな。

BFO出力は前回路と同じだが、出力が欲しいので可変抵抗,10pFは通さずに2SK439のソースから直接信号を取り出した。(-22dbm)

結果はというと

試しにつないだだけなんだけど。きちんと復調されている。音もよい。びっくりしました。音量も不足ないくらい。当初SA612などアクティブ素子をつかって変換利得を稼ごうかなどと考えていたけど、パッシブ回路で問題ないようだ。

ただし、

黒IFTの負荷が大きいせいかコアを動かしたときの同調がブロードになってしまってなかなか同調点がわからなくなった。

AGC電圧の変化が鈍くなった。。。ということは負荷が重いのだろう。IF出力が下がってAGC電圧も下がったためと思われる。S-メータをつけるのにAGC電圧を使おうと思っていたのでちょっと考えなくては・・・・

黒は検波用で2次コイルの巻き数が多い、これを2次の巻き数の少ない(インピーダンスの低い)段間用の白や初段用黄色を使ってみたらどうなるのだろう?

まぁやってみっか。なんだか全く理論的じゃない(笑)。行き当たりばったりだ・・・・

0 件のコメント:

コメントを投稿